About

研究紹介

最先端科学技術を駆使して、生物材料が秘めたポテンシャルを最大限に引き出し、

グリーン・マテリアルイノベーションを起こす!

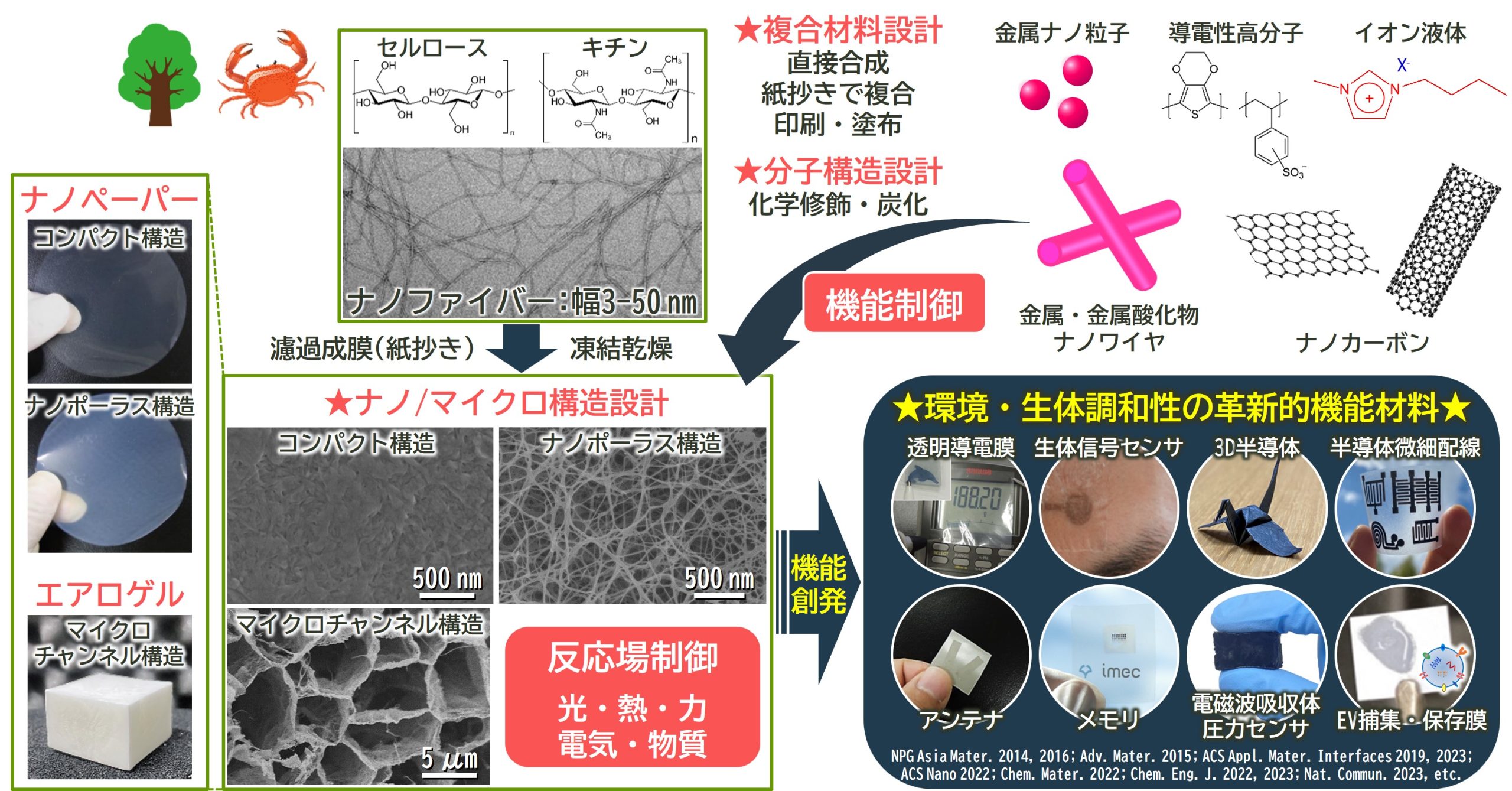

樹木由来の「ナノセルロース」やカニ殻由来の「ナノキチン」をはじめ、地球には魅力的な生物材料がたくさん存在します。しかし人類は、これら生物材料が秘めた機能をまだ使いこなせていません。

我々は、持続可能な生物材料を用いた「ナノ/マイクロ構造設計・複合材料設計・分子構造設計」に係るコア技術を構築し、それらを自在に組み合わせることで、環境や生体と調和する革新的機能材料の創出を目指しています。「伝統と先端と異分野の融合」をキャッチフレーズに、物質・エネルギー変換、エレクトロニクス、医療といった幅広い展開にチャレンジしています。

現在は主に、

①環境・生体調和性ペーパーエレクトロニクス

②持続性エレクトロニクスに向けた生物材料の半導体機能開拓とデバイス応用展開

③体液中エクソソーム捕集・保存に向けたナノ流体デバイスの開発と医療への展開

を進めています。

①環境・生体調和性ペーパーエレクトロニクス

電子デバイスは、ナノテクノロジーの発展により高性能化が進み、現代の人間生活に欠かせないものとなっています。一方で、全世界の電子デバイス生産量・使用量が急増し、金属や石油等、枯渇性資源の消費が益々加速しています。また、大量の電子ゴミが発生し、特に発展途上国において環境破壊や人体への悪影響を招いています。そのため、持続生産可能な生物資源由来で、環境にも人間にも優しい電子デバイスの創出が希求されています。

木質ナノセルロース由来の紙「ナノペーパー」は、持続生産性・軽量柔軟性・透明性・電気絶縁性・生分解性・生体適合性を有しており、ガラスやプラスチックに替わる透明絶縁性基材として期待できます。我々はこれまでに、ナノペーパーに種々の電子ナノ材料を複合化する独自技術を構築し、透明導電膜・電子ペーパー・アンテナ・スーパーキャパシタ・メモリ・ガスセンサ・生体信号センサといった様々な電子デバイス素子を開発してきました。

特筆すべきは、これらがいずれも世界最先端レベルの高いデバイス性能を有しながら、折り畳めるフレキシブル性・軽量高強度・土に還る生分解性・皮膚への親和性も兼ね備えていることです。次世代に不可欠な環境・人間調和性エレクトロニクスを切り拓く重要な先駆的成果です。

【主な関連論文等】

高強度導体:Koga,* et al., Biomacromolecules, 14, 1160 (2013). https://doi.org/10.1021/bm400075f

透明導電膜:Koga,* et al., NPG Asia Materials, 6, e93, (2014). doi:10.1038/am.2014.9

電子ペーパー:Koga,* et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 40914 (2017). https://doi.org/10.1021/acsami.7b14827

アンテナ:Inui, Koga,* et al., Adv. Materials, 27, 1112 (2015). https://doi.org/10.1002/adma.201404555

スーパーキャパシタ:Koga,* et al., Green Chemistry, 18, 1117 (2016). https://doi.org/10.1039/C5GC01949D

メモリ:Celano, Nagashima, Koga, et al., NPG Asia Materials, 8, e310 (2016). http://www.nature.com/am/journal/v8/n9/full/am2016144a.html

ガスセンサ:Koga,* et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 11, 15044 (2019). https://doi.org/10.1021/acsami.9b01287

生体信号センサ:Huang, Araki*, Koga*, et al., Adv. Mater. Interfaces, 10, 2202263 (2023). https://doi.org/10.1002/admi.202202263

②持続性エレクトロニクスに向けた生物材料の半導体機能開拓とデバイス応用展開

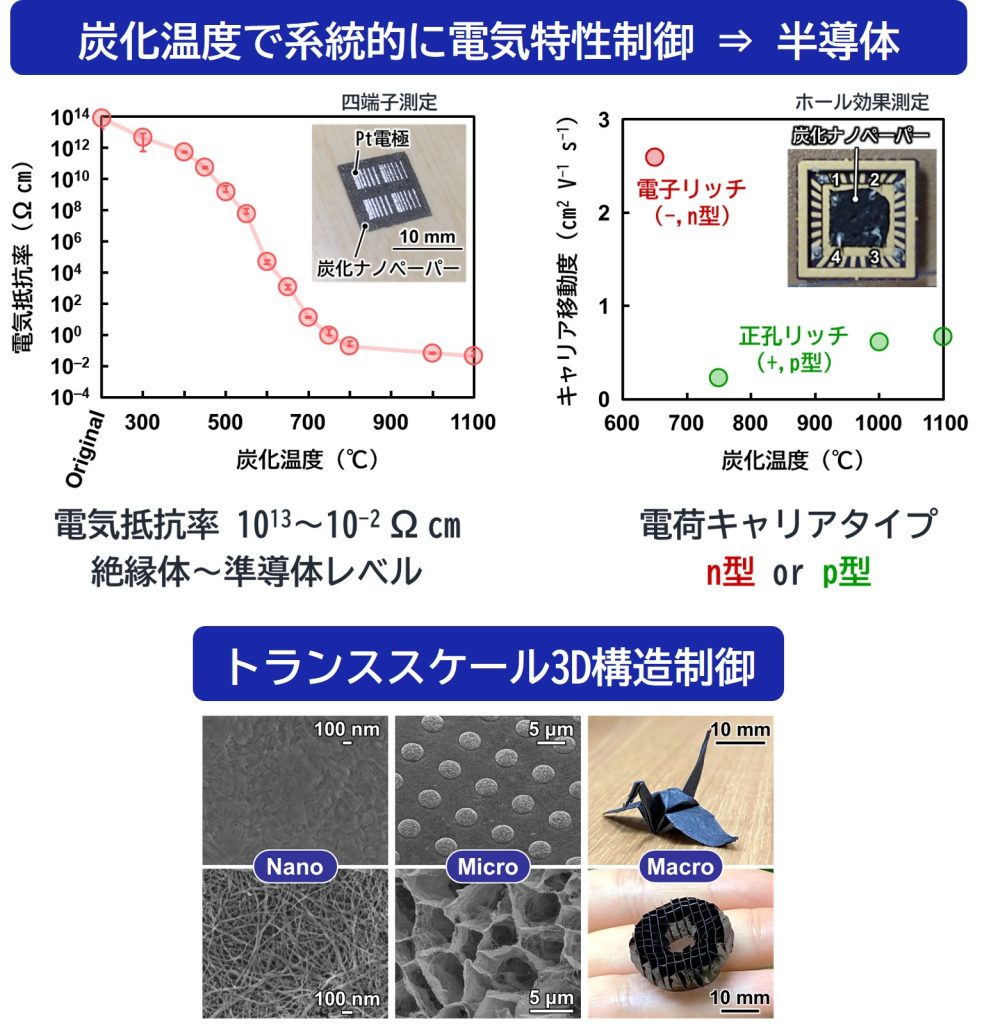

自身の電気特性を制御可能な半導体は、エレクトロニクスに欠かせない重要な役割を担っています。次代の循環・環境共生型エレクトロニクスを実現するには、金属や化石資源への依存から脱却し、持続生産可能な半導体を創出する必要があります。

ナノセルロースからなるナノペーパーは電気絶縁体(電気抵抗値:10^14 Ω以上)です。上述のようにこれまでの検討で、絶縁性or誘電性基材としての有用性は実証できました。しかし、電子デバイスとして動作させるためには、枯渇性資源である金属や石油由来の電子材料に頼らざるを得ませんでした。そこで最近は、ナノセルロース自体の電子機能、特に半導体機能・用途開拓にも注力しています。

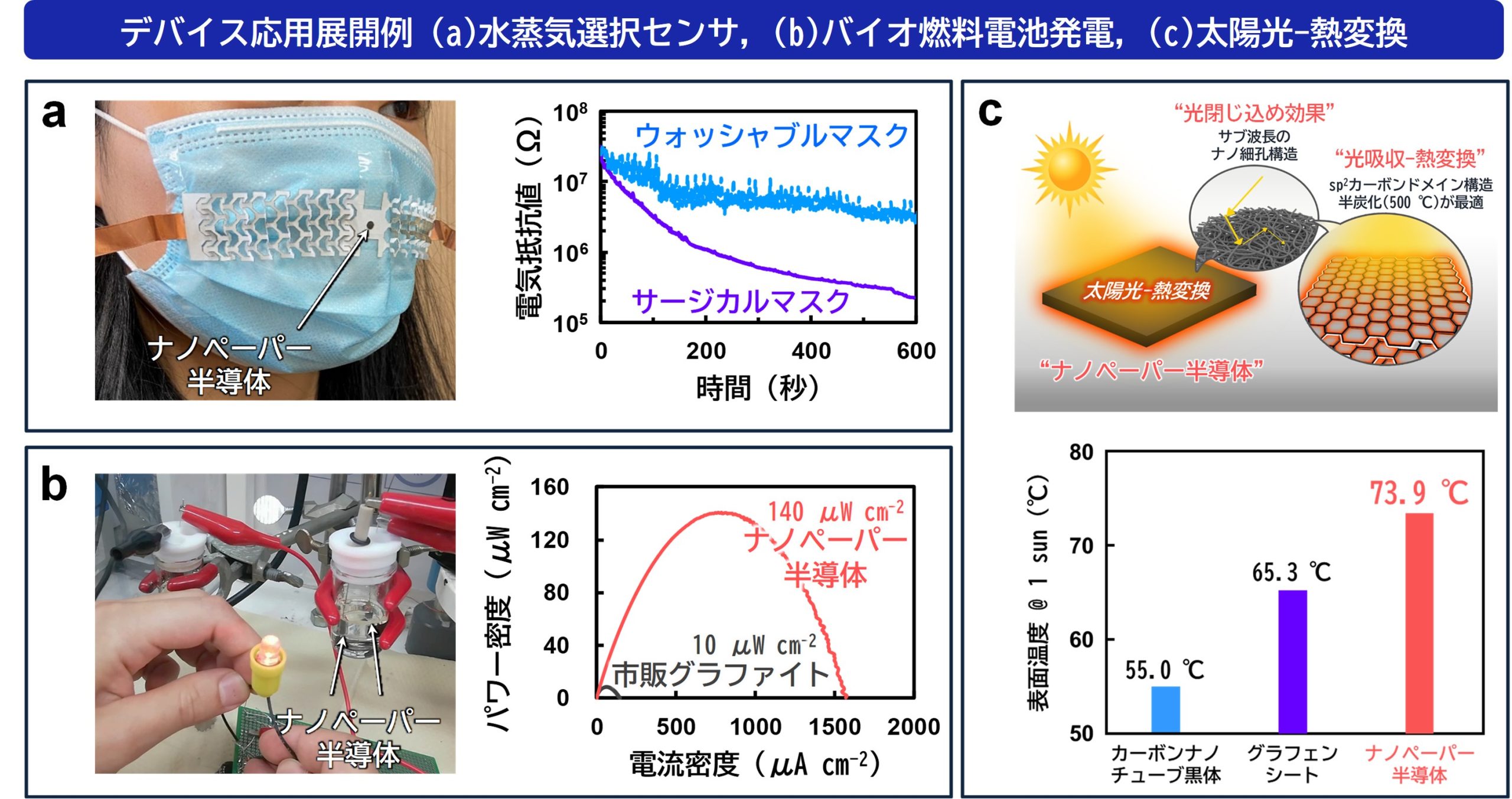

ナノセルロースは、電子が束縛されて動きにくい分子構造(セルロース分子、sp3カーボン構造)からなるため、電気を通しません。そこで我々は、ナノセルロースの高温処理・炭化による電気特性制御を行っています。すなわち、処理温度を制御する段階的炭化プロセスにより、ナノセルロース内部の分子構造を細かく変化させる(電気の動きやすいsp2カーボン構造を徐々に成長させる)ことで、その電気特性を広範かつ系統的に制御できる半導体の創出に成功しました。本「ナノペーパー半導体」の電気特性制御レンジは、電気抵抗率:10^12~10^-2 Ω cm(絶縁体~準導体)、電荷キャリアタイプ:n型(電子リッチ) or p型(正孔リッチ)、電荷キャリア移動度:0.235~2.59 cm^2 V^-1 s^-1に及びます。また、ナノペーパー半導体は、その3D構造をナノ~マイクロ~マクロに至るトランススケールで制御することもできました。ナノペーパー半導体の広範な電気特性制御レンジとトランススケールの3D構造制御性は、従来の半導体材料を凌駕します。これらの特長により、ナノペーパー半導体は、目的や用途に応じて機能と構造を広くカスタマイズできます。その証拠として、ナノペーパー半導体は、ウェアラブル水蒸気センシングによる飛沫モニタリングからバイオ燃料電池発電まで、幅広い用途において優れた電子デバイス性能を実現しました。他に、優れた太陽光-熱エネルギー変換機能も見出しています。また、CO2レーザー照射による炭化(すなわち電気特性)の微細パターニングを行い、オールセルロース・湿度センサの作製と動作実証にも成功しています。

さらに、本コンセプトをカニ殻由来の「ナノキチン」にも展開し、光センサ・キャパシタ電極・電磁波吸収・圧力センサといった様々な用途で優れた機能を見出しています。

持続可能、極高温~極低温環境で利用可能、構造と機能をカスタマイズ可能といった特長を持つ新規半導体材料として、今後もさらなる機能・用途開拓を続けていきます。

【主な関連論文等】

・ナノペーパー半導体と水蒸気センシング、バイオ燃料電池発電応用:Koga,* et al., ACS Nano, 16, 8630 (2022). https://doi.org/10.1021/acsnano.1c10728

・ナノペーパー半導体の太陽光熱変換機能:Yeamsuksawat, Koga*, et al., Chem. Mater., 34, 7379 (2022). https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01466

・CO2レーザー炭化パターニングとオールセルロース湿度センサ:Zhu, Koga*, et al., J. Mater. Chem. C, 10, 3712 (2022). https://doi.org/10.1039/D1TC05339F

・炭化ナノキチンペーパーの光センサおよびキャパシタ電極性能:Zhu, Koga*, et al., J. Mater. Chem. C, 9, 4444 (2021). https://doi.org/10.1039/D0TC05799A

・炭化ナノキチンエアロゲルの異方性マイクロ構造設計と電磁波吸収特性:Li, Koga*, et al., Chem. Eng. J., 450, 137943 (2022). https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137943

・超弾性炭化ナノキチンエアロゲルを用いたスマート電磁波吸収:Li, Koga*, et al., Chem. Eng. J., 469, 144010 (2023). https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144010

・超弾性炭化ナノキチンエアロゲルの極限温度環境耐性と圧力センサ応用:Li, Koga*, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 15, 41732 (2023). https://doi.org/10.1021/acsami.3c08587

③体液中エクソソーム捕集・保存に向けたナノ流体デバイスの開発と医療への展開

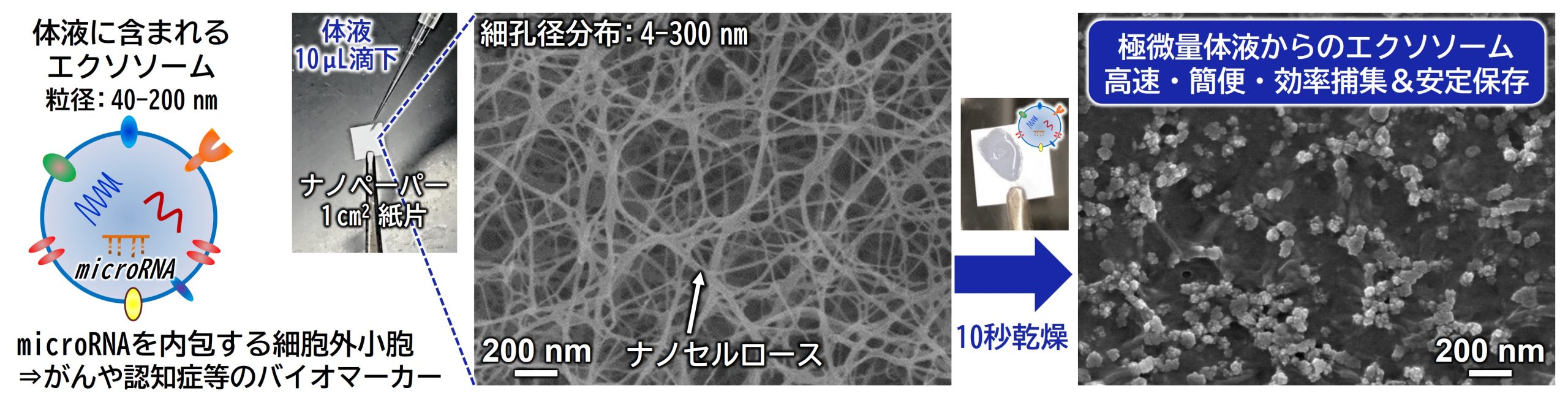

唾液、血液、汗、尿、腹水等の体液に含まれるエクソソームは、がんや認知症といった様々な疾病のバイオマーカーとして近年注目され、疾病の早期発見・予防に向けた応用研究が進んでいます。

我々は、ナノポーラス構造を設計したナノペーパーにわずか10 μLの体液を滴下して10秒間乾燥させるだけでエクソソームを効率的に捕集でき、室温で7日以上安定して保存できることを発見しました。また、捕集したエクソソームから抽出したmicroRNAを分析することで、がん診断に成功しました。さらには、臓器に直接貼り付けて腹水からエクソソームを捕集することで、これまで解析できなかった生体内におけるエクソソームの空間・機能解析を可能にしました。今後、がんを始めとした様々な疾患を対象とし、さらなる医療応用を進めていきます。

※これらは、東工大・安井隆雄教授、名大・横井暁講師らとの共同研究です。

【主な関連論文等】

Yokoi, Koga, Yasui, et al., Nature Communications, 14, 6915 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-42593-9

——————————————————————————————————————————————————-

以下は、過去の研究内容です。現在の研究とも大いに関連しています。

最先端科学技術を駆使して、紙が秘めるポテンシャルを最大限に引き出し、グリーンイノベーションを起こす!

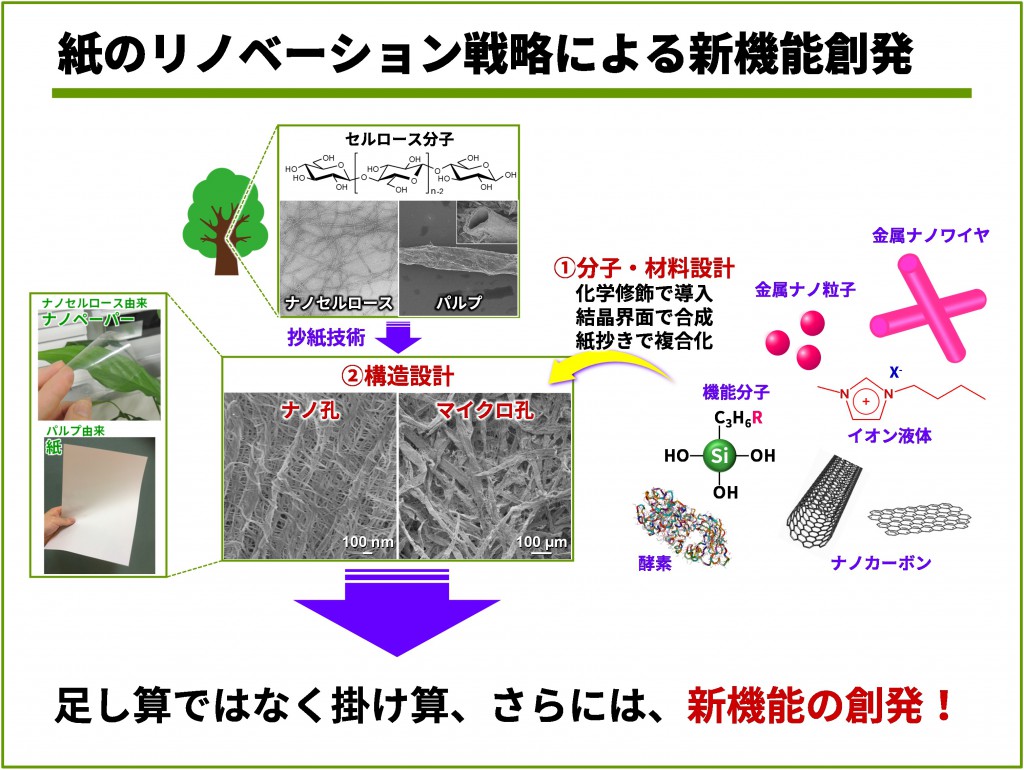

我々は、樹木セルロース繊維・紙・抄紙といった伝統的な農学系材料・構造・技法の長所を活用して、工学分野で注目される先端機能材料を創り出す、異分野間の温故知新融合研究に取り組んでいます。すなわち、「紙」を「セルロース繊維が積層したマイクロ-ナノ階層構造体」と捉え直し、紙ならではの「①構造設計技術」と「②先端機能材料の複合化技術」を組み合わせた独自のアプローチによって、従来の電子デバイスや触媒材料を超える革新的機能を有する紙の創出=「紙のリノベーション」を目指しています。特に、樹木繊維素材と機能材料の単なる足し算ではなく、掛け算、さらには、新しい機能を生み出す「機能創発」に挑戦しています。

現在の主な研究テーマは以下の3つです。

・セルロース繊維と無機ナノ物質の複合化によるペーパーエレクトロニクスの創出

・セルロース繊維ネットワーク構造をフロー触媒反応場とするペーパーリアクターの創出

・セルロース繊維の分子・構造設計による機能創発

特筆すべきは、いずれも優れた性能を示しながら、セルロース・紙ならではの軽量・柔軟性、生分解性、リサイクル性も付与可能な点です。来たるべき環境共生社会に向けたグリーン・イノベーションの実現に貢献します!

以下、これまでに得られた研究成果を1つずつ詳しく説明させて頂きます。長文で専門的な内容も含みますが、お時間のあるときに読んで頂けたら嬉しいです。

【紙の電子デバイス “ペーパーエレクトロニクス”】

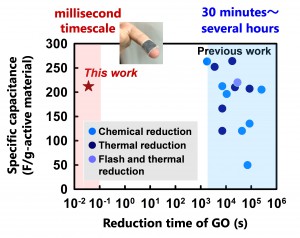

①蓄電紙

近い将来、フレキシブル・ウエアラブルエレクトロニクスが広く普及すると、フレキシブルで高容量の蓄電デバイスが大量に必要になると予測されます。近年、従来の活性炭に比べて高容量を示す新規電極として、安価なグラファイト由来の酸化グラフェン(Graphene Oxide: GO)を還元処理して得られる還元型酸化グラフェン(reduced Graphene Oxide: rGO)に大きな注目が集まっています。しかし、rGOベースのフレキシブル電極は、rGOとフレキシブルポリマーのコンポジット化やGOの還元プロセスが煩雑です。特に、GOの還元には、高温下(800°C以上)や有毒化学試薬存在下における長時間(1時間以上)の処理が必要であり、大量生産に向けた課題となっています。

そこで我々は、伝統的な抄紙技術と最先端の光還元技術を組み合わせ、高速量産向きで、フレキシブルで高容量のrGO複合化ペーパー電極の開発を行いました。また、紙のセパレータと一体化させ、全て紙ベースのフレキシブルスーパーキャパシタ「蓄電紙」を作製しました。特長は、室温大気下・短時間の還元プロセス(0.036秒)およびトップレベルの電気容量(212 F/g)です。フレキシブル・ウエアラブルデバイスに資する新規蓄電デバイスとして期待できます。※これは、岡山大学の仁科准教授との共同研究成果です。

【関連論文】

Koga H.,* et al., Green Chemistry, 18, 1117 (2016)

【メディア・受賞】

・HARIMA QUARTERLY「伝統材料の紙に新たな命を吹き込む温故知新融合研究」

・日経テクノロジーonline「農学×工学、植物が拓くペーパーエレクトロニクス」

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/092004145/?P=1&rt=nocnt

・日刊木材新聞「CNFでエレクトロニクス産業分野へ」

・第83回紙パルプ研究発表会最優秀発表賞

②IoT社会に資するペーパーアンテナ

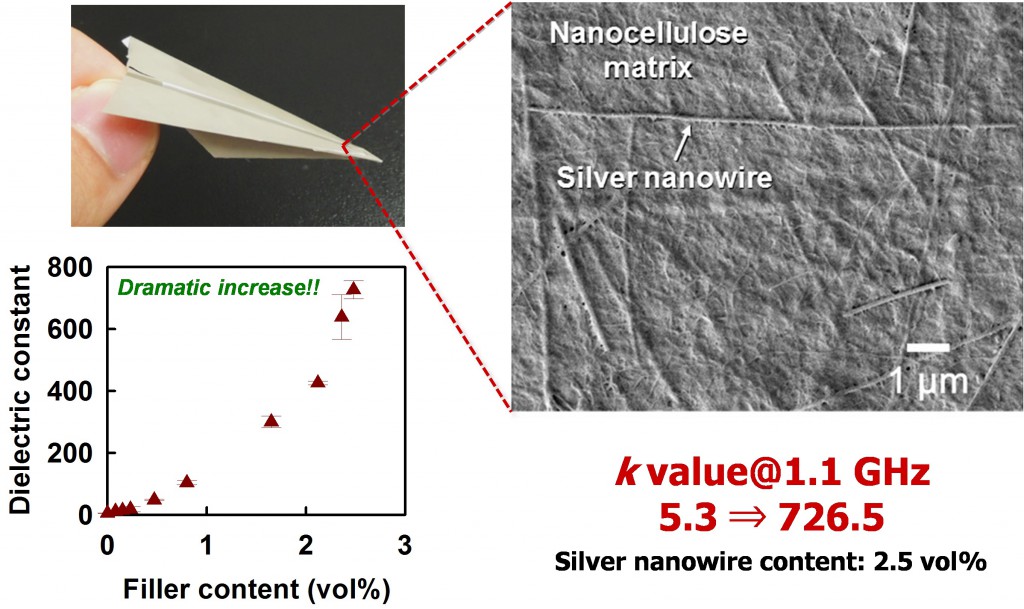

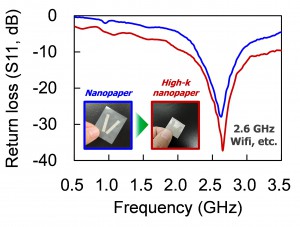

現在、スマートフォンやタブレット端末などのポータブル通信機器が、人と人、人と情報を繋ぐコミュニケーションツールとして広く普及しています。近い将来には、人や物や機器、あらゆるモノに通信機能を持たせてインターネットに繋ぎ、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うIoT(Internet of Things)社会が到来すると予測されています。このようなトレンドの中で、薄くて軽量・小さく柔軟で違和感なく装着できるワイヤレス情報通信アンテナデバイスの開発が求められています。そのためには、アンテナ基板材料の軽量・フレキシブル化・高誘電率化が不可欠です。そこで、ナノセルロースでつくる紙「ナノペーパー」を用いて、フレキシブル高誘電率材料を開発しました。

セルロース自体の比誘電率はk=6-8で、有機物の中では比較的高いことが知られています。しかし、幅マイクロスケールのセルロースパルプでつくる従来の紙は、密度が低く、誘電率の小さな空気(k≈1)を多く含むため、比誘電率は3程度です。そこで、ナノセルロースを用いて、紙内部の空隙を除去して緻密・高密度化したナノペーパーを調製したところ、その比誘電率は5.3まで上昇しました。この値は、ポリイミドやPETフィルムといった汎用プラスチック(k=3程度)よりも優れていますが、ポリフッ化ビニリデン(k=8-9)など高誘電率ポリマーに比べると低いものでした。また、高誘電率フィラーとして知られるチタン酸バリウムを、ナノペーパー内に大量に添加しても(21 vol%)、比誘電率は8.1でした。

最新の研究成果によると、金属ナノ粒子などの高導電性フィラーをパーコレーション形成しないように少量添加すると、比誘電率が大幅に上昇することが報告されています。そこで、ナノペーパーに銀ナノワイヤをわずか2.5 vol%加えると、比誘電率726.5@1.1 GHzと圧倒的に高い値を達成しました。さらに、フィラー添加量が非常に少ないため、銀ナノワイヤ複合ナノペーパーははさみで切ることもでき、折り紙のように折り畳むことも可能です。高誘電率の銀ナノワイヤ複合ナノペーパーを基板に用いてアンテナデバイスを作製すると、元のナノペーパー基板や汎用プラスチック基板と比べて、ターゲットの電波周波数と良好な感度を保ったまま、デバイスを約半分に小型かつ軽量化することに成功しました。また、1000回の繰り返し折り曲げ試験後もアンテナ性能を維持する優れたフレキシブル性も示しました。近未来のIoT社会に資する小型かつフレキシブルなペーパーアンテナデバイスとして期待されます。この高誘電率ナノペーパー基板は、アンテナの他にもトランジスタやキャパシタなど、様々な応用展開が可能と考えています。

【関連論文】

Inui T., Koga H.,* et al., Advanced Materials, 27, 1112 (2015)

Koga H.,* et al., RSC Advances, 6, 84363 (2016)

【メディア】

・日経テクノロジーonline「農学×工学、植物が拓くペーパーエレクトロニクス」

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/092004145/?P=1&rt=nocnt

・日刊木材新聞「CNFでエレクトロニクス産業分野へ」

③電気で記録する紙 -フレキシブルで生分解性の半導体ペーパーメモリ-

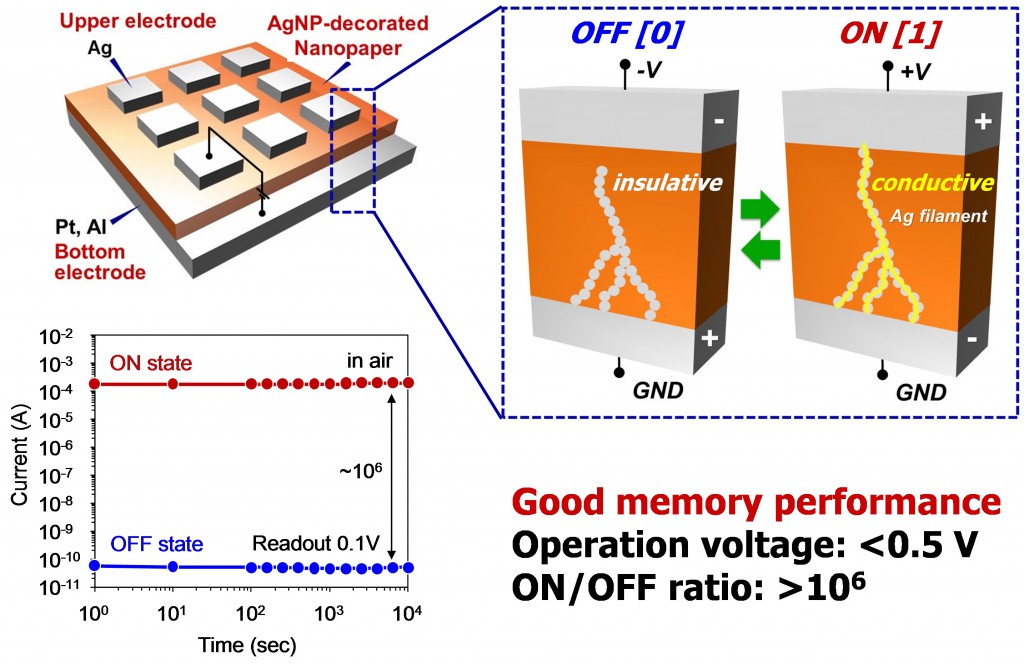

植物セルロース繊維からつくられる紙は、情報記録媒体として伝統的に使われてきました。しかし近年、スマートフォン、iPadなどのデジタル情報機器の普及が急速に進んでおり、情報記録媒体は、紙から半導体メモリに大きくシフトしています。半導体メモリの進歩は目覚ましく、現在は、電源を切っても記録情報が保持される不揮発性メモリを中心に研究が進んでいます。特に、省電力で高速読み書き可能な抵抗変化型不揮発性メモリ(Resistive Random Access Memory: ReRAM)は、次世代の半導体メモリと目されています。

一方、ごく最近では、軽くて薄くて持ち運びやすいフレキシブルな電子デバイスが次々に誕生しており、半導体メモリにも紙のようなフレキシブル性が強く求められるようになってきました。しかし、従来のReRAMは金属酸化物ベースであるため、脆く、フレキシブル性に乏しいことが欠点です。

そこで我々は、阪大産研・柳田研(現、九大先導研)と九大院農・北岡研との共同研究において、銀ナノ粒子担持セルロースナノファイバーを用いてペーパーReRAMを開発することに成功しました。ON/OFF比10^6に達する優れたメモリ性能に加えて、曲率半径0.35 mmで折り曲げても性能を保つ紙ならではの高いフレキシブル性も実現しました。本研究のキーポイントは、高絶縁性セルロースナノファイバーネットワーク積層体(紙)内部の相互連結ナノ空間を通して導電性銀ナノ粒子パスを形成することで、紙の厚み方向の絶縁性・導電性を可逆的にスイッチすることに成功したことです。次世代のウエアラブルデバイスへの適用、または、燃やしたりシュレッダーにかけたりして証拠隠滅するといったような使い捨てメモリとしての使い方もできると考えています。「文字で記録する紙」から「電気で記録する紙」へのパラダイムシフトにつながると期待しています!

さらに本技術を進化させて、ナノセルロース99.3 vol%で土に埋めて廃棄できるグリーンなペーパーメモリも開発しています。

【関連論文】

Nagashima K., Koga H., et al., Scientific Reports, 4, 5532 (2014)

無料でアクセスできます!是非ご覧ください。

http://www.nature.com/srep/2014/140702/srep05532/full/srep05532.html

Celano U., Nagashima K., Koga H., et al., NPG Asia Materials, 8, e310 (2016)

http://www.nature.com/am/journal/v8/n9/full/am2016144a.html

無料でアクセスできます!是非ご覧ください。

【メディア・受賞】

・毎日放送「ちちんぷいぷい」

きょうの★印 誕生から2000年 新しいステージへ-発明から2000年 暮らしに欠かせない“紙”-

・関西テレビ「めざましテレビ」

大阪大学研究グループ デジタル情報を記憶できる紙を開発

・産経新聞 ベテラン記者のデイリーコラム・坂口至徳の科学の現場を歩く

・第82回紙パルプ研究発表会最優秀発表賞

④電気を流す透明な紙

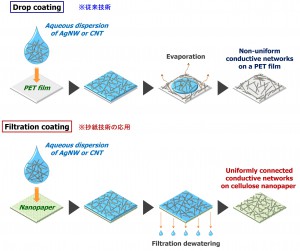

植物セルロースナノファイバーでつくる「透明な紙(ナノペーパー)」をフレキシブル透明基板として、抄紙技術を銀ナノワイヤやカーボンナノチューブといった先端導電ナノ材料の均一塗布プロセスとして応用することにより、電気を流す透明な紙「透明導電紙」を開発しました。透明導電紙はプラスチックフィルム上に従来塗布技術で作製したものよりも高い透明性・導電性を達成しました。

ナノペーパー基板内部に存在する数nmの孔を利用すれば、導電材料を基板上に効率的に担持しながら、垂直方向に濾過脱水可能です。その結果、銀ナノワイヤが基板上に均一に積層し、良好な導電ネットワークが形成され、高透明性および高導電性を実現したと推察されます(左図)。さらに、折り畳んでも電気を流し続ける紙ならではの優れたフレキシブル性も持っています(右図)。紙のディスプレイやタッチパネルの実現も近いです!

【関連論文】

Koga H.,* et al., NPG Asia Materials, 6, e93, (2014). doi:10.1038/am.2014.9

無料でアクセスできます!是非ご覧ください。

【メディア・受賞】

・電気新聞 サイエンス遊記 「電気を流す透明紙 – 大阪大学産業科学研究所」

・Nature Asia 「ペーパーエレクトロニクス:銀がもたらす希望の光」

http://www.natureasia.com/ja-jp/aj/am/highlights/52669

・日刊木材新聞「CNFでエレクトロニクス産業分野へ」

・エレクトロニクス実装学会研究奨励賞

⑤植物ナノファイバーを分散剤とする環境調和型カーボンナノチューブインク

カーボンナノチューブ(CNT)は、ITOに替わる導電ナノ材料として、エレクトロニクス分野で大きな注目を集めています。しかし、CNTは凝集しやすく、その優れた機能を利用するには、ポリビニルピロリドン等の石油由来の合成高分子を分散剤として添加する必要がありました。

我々は、東京大学・磯貝明教授と共同で、植物由来のセルロースナノファイバーがCNTの分散剤として働くことを発見しました。開発したCNT/セルロースナノファイバーの水系インクは、塗布はもちろんインクジェット印刷も可能で、紙やプラスチックのような様々な基板上に透明導電膜や導電性配線、センサーを作製することができます。環境に優しいプリンテッドエレクトロニクス用導電性ナノインクとして幅広い応用展開が期待されます。

【関連論文】

Koga H.,* et al., Biomacromolecules, 14(4), 1160-1165, (2013).

DOI: 10.1021/bm400075f

【紙の触媒反応器 “ペーパーリアクター”】

ナノセルロース・紙は、金属触媒・分子触媒・酵素触媒などの様々な触媒を固定化できるとともに、触媒にとって理想的な反応場を提供します。我々は、「紙で有用分子をつくる」グリーン・サステイナブルケミストリーの実現を目指しています。

以下、これまでの成果を紹介します。

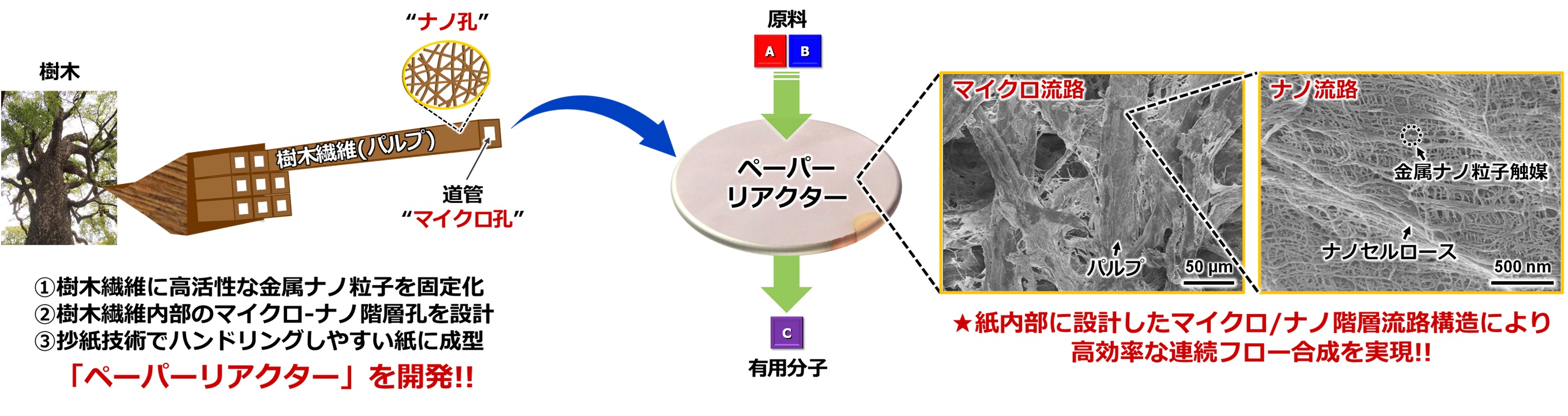

①高効率でリサイクル可能なペーパーリアクター

我々の暮らしを支える医薬品のような有用分子は、触媒反応によって合成されています。環境に優しい次世代の有用分子合成を実現するためには、高効率な触媒反応器(リアクター)の開発が不可欠です。

我々は、樹木セルロース繊維に高活性な金属ナノ粒子触媒を固定化し、有用分子をつくる紙「ペーパーリアクター」を開発しました。ペーパーリアクターの内部に、理想的な触媒反応流路となるセルロース繊維由来のマイクロ/ナノ階層構造を設計することで、合成高分子やガラスベースの従来リアクターと比べても高い反応効率を達成しました。水系・非水系問わず様々な有機合成プロセスに利用でき、性能を保ったままリサイクル・再生することにも成功しました。真のグリーン・サステイナブルケミストリーの実現に大きく貢献すると期待されます。今後も応用展開を進めていきます!

※これは、アライアンス・COREラボプロジェクトにおける岡山大・仁科准教授との共同研究成果です。

【関連論文】

Koga H.,* et al., ChemSusChem, 10(12), 2560, (2017).

DOI: 10.1002/cssc.201700576

Back Coverにも選ばれました。

いずれも、無料でアクセスできます!是非ご覧ください。

ChemistryViews Most Accessed Articles: July 2017

http://www.chemistryviews.org/details/ezine/10605263/Most_Accessed_Articles_July_2017.html

【メディア・受賞】

・Advances in Engineering, Key Scientific Articles

https://advanceseng.com/chemical-engineering/renewable-wood-pulp-paper-reactor-hierarchical-micronanopores-continuous-flow-nanocatalysis/

・化学工業日報「比表面積240倍の多孔質紙 阪大-岡山大 ナノセルロース利用で新技術」

http://www.kagakukogyonippo.com/headline/2017/09/12-30887.html

・コンバーテック「紙繊維の空隙を流路に活用したペーパーリアクター。汚染物質を医薬中間体へ変換、再利用も容易に」

コンバーテック, 530, 82-85 (2017) (2017年5月号)

・日刊木材新聞「CNFでエレクトロニクス産業分野へ」

・朝日新聞「木材生まれ、夢の素材 資源無限、強度は鋼鉄の5倍」

http://www.asahi.com/articles/DA3S12849196.html

・化学工業日報「阪大など 紙ベースの触媒反応器 化成品を効率合成」

http://www.kagakukogyonippo.com/headline/2017/01/30-27968.html

・日刊工業新聞「ネイチャーインダストリーアワード~若手研究者からの発信~」

https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file5880cd7a240d8.pdf

・大阪大学プレスリリース「紙を用いて化成品を“高効率”に合成」

http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2016/20161220_2

・第5回ネイチャー・インダストリー・アワード 日刊工業新聞社賞

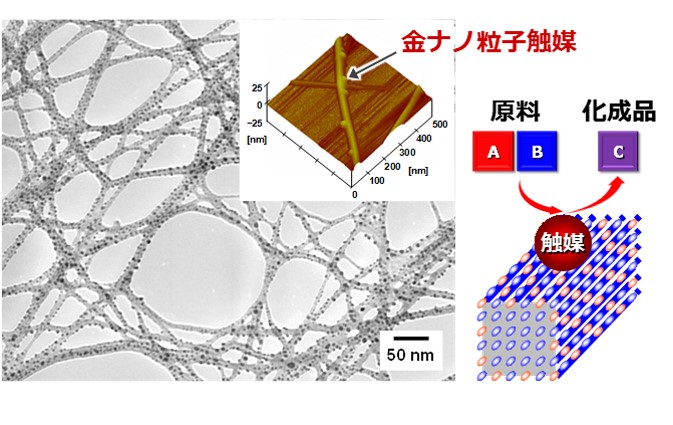

②金属ナノ触媒固定化ナノセルロース

TEMPO酸化ナノセルロース表面に高密度に存在するカルボキシル基を足場として、金属イオンや金属ナノ粒子触媒を高分散担持させることに成功しました。この時、触媒は高結晶性のナノセルロース表面に露出しており、原料と接触しやすいため、目的分子を効率的に得ることができます(※フラスコ撹拌式のバッチシステムにおいて、従来の高分子担体より2.5-840倍も高効率!)。

金ナノ粒子触媒または合金ナノ粒子触媒による4-ニトロフェノール還元、銅(I)イオン触媒によるクリック反応など、幅広く展開しています。

※これは、九大・北岡教授グループとの共同研究成果です。

【関連論文】

Koga H., et al., Chemical Communications, 46(45), 8567-8569 (2010).

DOI: 10.1039/c0cc02754e(Hot Articleに選ばれました)

Azetsu A., Koga H.*, et al., Catalysts, 1(1), 83-96 (2011)

DOI: 10.3390/catal1010083

Koga H.*, et al., Journal of Materials Chemistry, 22(12), 5538-5542 (2012)

DOI: 10.1039/c2jm15661j

【メディア・受賞】

・第1回ナノファイバー学会最優秀ポスター賞

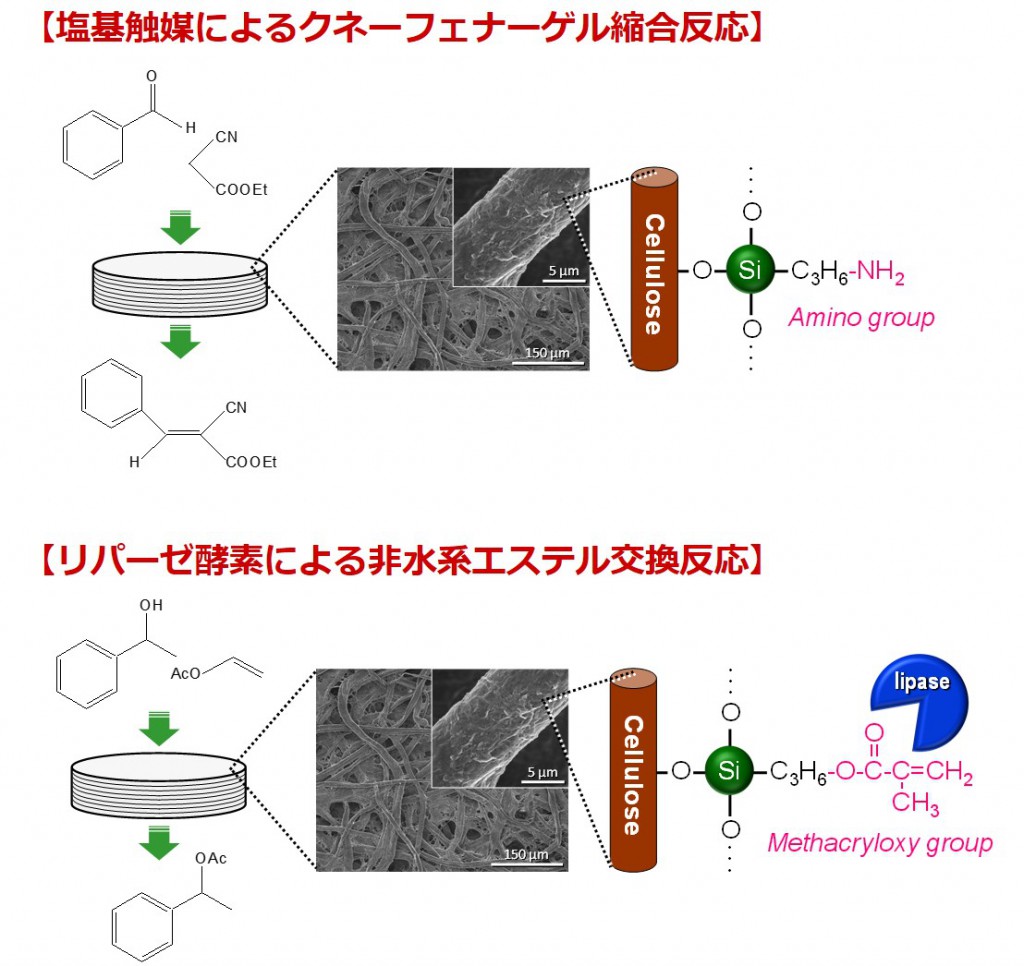

③分子触媒・酵素触媒を固定化したペーパーリアクター

セルロース繊維表面の水酸基を利用したシランカップリング処理により、紙に塩基触媒や酵素触媒を導入したペーパーリアクターも開発しています。セルロース繊維ネットワークが積層してできる紙特有の相互連結空間により、触媒への原料の効率輸送を実現します。実際に、フラスコ撹拌式のバッチシステムと比べ、紙内部に原料を流通するフローシステムにおいて、より高い反応効率を達成しました。この成果は、紙がフロー触媒反応場として有効であることを示すものです。

【関連論文】

Koga H.*, et al., Journal of Materials Chemistry, 21(25), 9356-9361 (2011)

DOI: 10.1039/c1jm10543d

Koga H.*, et al., Journal of Materials Chemistry, 22(23), 11591-11597 (2012)

DOI: 10.1039/c2jm30759f

Koga H.*, et al., Molecules, 20(1), 1495-1508 (2015)

DOI:10.3390/molecules20011495

【メディア・受賞】

・日刊工業新聞「東大、紙に触媒機能付与」